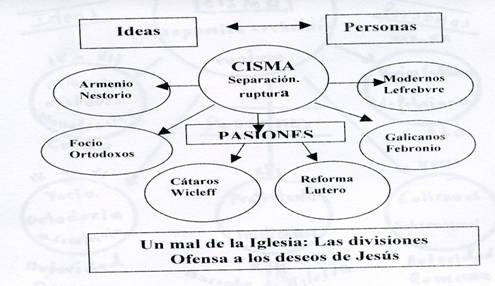

CISMA

[269]

Etimológicamente el término cisma (del griego sjisma o schisma, corte) indica ruptura, separación, disgregación. Supone distanciamiento de un grupo respecto a otro mayor. El cisma se puede definir en lo eclesial como la ruptura de la unidad, por la negación explícita o latente a someterse a la autoridad competente, manteniendo en lo fundamental la doctrina auténtica. En la Iglesia, misteriosa y escandalosamente, se han multiplicado los cismas a lo largo de los tiempos, a pesar de la voluntad de Cristo expresada con plena claridad en su oración sacerdotal. (Jn. 17. 5-15)

El cisma implica cierta publicidad y con frecuencia actitud persistente de ruptura y rebeldía. Determinadas posturas personales de insubordinación, indocilidad, oposición, a la autoridad no implica necesariamente situación de cisma, sino de alejamiento provisional o de rebeldía.

La Iglesia consideró siempre pecaminoso y destructor cualquier cisma que se produjo en su seno. Pero no pudo siempre evitar las causas que lo provocaron: ambiciones humanas de mando, incomunicación, influencias sociales o políticas nefastas, dificultades doctrinales, etc.

El cisma religioso implicó siempre determinada acción comunitaria, con un dirigente o promotor al frente y con determinados factores que crearon las circunstancias propicias para que se produjera. Y el cisma se consideró consumado, cuando se llegó a una organización o iglesia paralela que consolidó sus usos y sus autoridades propias y se mantuvo pertinazmente en el alejamiento de la autoridad central.

Algunos de los cismas significativos en la Iglesia cristiana son lo siguientes:

1. Grupos primitivos orientales

El grupo de los cristianos armenios estuvo entre los primeros que rompieron los vínculos con las otras Iglesias tanto de Roma como de Constantinopla y proclamaron su autocefalia, o independencia, en el año 466, en una época en la que el cristianismo estaba convulsionado por diversas doctrinas declaradas heréticas (gnosticismo, maniqueísmo, arrianismo, nestorianismo, monofisismo).

La dependencia civil, sobre todo del Emperador de Constantinopla, suscitaba diversas disensiones y discusiones en muchos lugares, según las decisiones y servilismos políticos.

En Armenia era fácil que prendiera la separación, debido al dominio de los persas en su tierra y a las dificultades de comunicación con Constantinopla y mucho más con Roma.

Las iglesias armenias no pudieron participar en el Concilio de Calcedonia que el año 451 fijó la ortodoxia. Se encontró fuera de las discusiones y por este hecho fue considerada cismática. La Iglesia armenia se prolongó en el tiempo encerrada en su aislamiento y cuenta hoy con dos sedes católicas o patriarcados. El más importante, el de Echmiadzin, en Armenia.

Otras sectas, como las de los nestorianos y monofisitas se separaron de la Iglesia durante el siglo V, e iniciaron diversos movimientos opuestos a la autoridad del Pontífice de Roma y con frecuencia a la misma autoridad tradicional de algunos de los Patriarcas reconocidos como jerarquías en Oriente: el Patriarca de Constantinopla, el de Antioquía y el de Alejandría.

2. Cisma de Focio (c. 820-891)

El primer gran cisma, organizado y sistemático, que rompió la unidad de la Iglesia, estuvo presidido por Focio, Patriarca de Constantinopla por dos veces: del 858 al 867, año en que fue desterrado, y del 877 al 886. Focio fue un teólogo celoso y profundo, el mayor erudito de los bizantinos de la Edad Media.

Era de familia noble de Constantinopla (hoy Bizancio en Turquía). Fue diplomático y resultó elegido patriarca en sustitución de Ignacio, enfrentado al Emperador Miguel III. Sus adversarios apelaron al Papa Nicolás I.

Los delegados del Papa que acudieron a Constantinopla en 861 lo apoyaron, pero más tarde fue denunciado por el propio Pontífice. El motivo de la disensión estuvo en la competencia entre los misioneros bizantinos y los occidentales que misionaban en Bulgaria, cristianizada en 864 por los orientales pero cuya jurisdicción reclamaba el Papa romano.

En 866 los misioneros romanos comenzaron a imponer la idea de la doble procesión divina del Espíritu Santo, con el termino "filioque" añadido en el Credo. Focio los acusó de herejía y convocó un Concilio en 867 que depuso al Papa Nicolás.

Cuando Basilio I asesinó a Miguel III y se convirtió en emperador, Focio fue depuesto e Ignacio se reincorporó al patriarcado. Hubo reconciliación entre ambos, pero a la muerte de Ignacio, Focio volvió a ser elegido Patriarca. El nuevo Papa, Juan VIII, lo aceptó y sus delegados sancionaron su triunfo en el concilio de Constantinopla (779-880).

En este Concilio también se reconoció la jurisdicción del Papa sobre Bulgaria, consolidando la influencia política y cultural bizantina gracias a la permanencia de obispos griegos.

El concilio condenó las "adiciones" al credo, el filioque, pero el término se mantuvo en gran parte de Occidente.

Durante los dos patriarcados de Focio el cristianismo bizantino conoció una rápida expansión en Europa oriental. Dos de sus discípulos, san Cirilo y san Metodio, misionaron entre los eslavos y tradujeron las Escrituras y la liturgia a la lengua eslava en el 863.

Focio publicó diversos cánones y leyes para la ordenación de la Iglesia y multiplicó sus escritos como "Mistagogia del Espíritu Santo", primera refutación de la doctrina latina del filioque, y el "Myriobiblion" o Biblioteca, colección monumental con los epítomes de 280 importantes libros religiosos. Sus Homilías fueron también brillantes y numerosas.

La ruptura con Roma aconteció en el segundo patriarcado, aunque no tuvo especiales estridencias ni excomuniones, sino más bien una separación de relaciones y una autonomía práctica en decisiones doctrinales y litúrgicas.

3. Cisma de Miguel Cerulario

La verdadera y definitiva separación de la iglesia oriental tardó un par de siglos en llegar y tuvo raíces culturales y políticas que aumentaron con el tiempo. Mientras la cultura occidental se transformaba, sobre todo por la influencia de los pueblos europeos ya estabilizados, como era el caso de los visigodos, de los francos y sobre todo de los germanos, en Oriente se mantenía el espíritu helenístico.

Aunque se reconocía en Constantinopla cierta primacía honorífica al Obispo de Roma, no se aceptaron ni por los Emperadores ni por Patriarcas de la Sede determinadas exigencias jurisdiccionales de los Papas. Esas exigencias aumentaron con la llegada al pontificado de León IX (1048-1054) y con sus sucesores.

El emperador bizantino Constantino IX Monómaco derrocó al anterior emperador, Miguel IV Paflagonio, y nombró a Focio Patriarca en 1043, tres años después de hacerse monje. Inició entonces una dura campaña contra las iglesias latinas de su propia ciudad y terminó cerrándolas. Los pretextos eran nimios, como el uso de pan ácimo por los latinos en la Eucaristía o el mantenimiento por ellos de la palabra "filioque" en el Credo.

Excomulgado en 1054, junto a toda la Iglesia oriental, Cerulario rechazó el primado del León IX. Escribió una encíclica en defensa de la independencia de la Iglesia bizantina en igualdad con la occidental. Afirmó la primacía de la Iglesia sobre el Estado, juicio que provocó su destitución y condena al exilio por el Emperador bizantino, entonces Isaac I Comneno.

El cardenal Humberto de Silva Cándida fue enviado a Constantinopla desde Roma en 1054 para lograr la reconciliación y la unidad, pero resultó tan intolerante como Cerulario y concluyó su visita con la mutua excomunión entre ambas sedes episcopales.

El saqueo de Constantinopla durante la cuarta Cruzada (1204) aumentó la oposición a Occidente y anuló los esfuerzos para restablecer la unidad. La separación se consolidó y tardaría mil años en volver el espíritu de diálogo.

El 7 de Diciembre de 1965 las mutuas excomuniones fueron anuladas por el papa Pablo VI y por el patriarca Atenágoras I, como símbolo de acercamiento entre ambas Iglesias.

La Iglesia ortodoxa sigue hoy organizada como comunidad de iglesias independientes, autocéfalas, gobernadas por su propio obispo. Lo que varía en cada país es la lengua del culto. Cada Obispo en su Iglesia se llama patriarca, metropolitano o arzobispo. Es presidentes de los sínodos episcopales que, en cada iglesia, constituyen la más alta autoridad doctrinal y administrativa.

Con el tiempo fueron surgiendo las otras Iglesias y Patriarcados ortodoxos independientes de Constantinopla y, por supuesto, alejados cada vez más de la Sede romana

El patriarca de Constantinopla posee en la Ortodoxia cierta primacía sobre las restantes Iglesias, debido a la condición de capital del Imperio romano de Oriente, llamado luego Imperio bizantino. Su autoridad con el tiempo perdió efectividad entre las demás Iglesias y hoy no ejerce ninguna atribución administrativa sobre su propio territorio o patriarcado ni tampoco se considera infalible.

Las demás iglesias reconocen el papel que tiene en la preparación de consultas y concilios panortodoxos y su autoridad se extiende sobre pequeñas comunidades griegas en Turquía, sobre las diócesis existentes en las islas griegas y sobre las comunidades griegas de Estados Unidos, Australia y Europa occidental que fueron aumentando desde el siglo XIX por efectos de la emigración.

Hoy existen otros tres Patriarcados ortodoxos que deben su rango a la evolución de la Historia: Alejandría en Egipto, Damasco en Siria heredero del antiguo título del patriarcado de Antioquía, y Jerusalén. Los patriarcas de Alejandría y de Jerusalén hablan griego.

El patriarca de Antioquía está a la cabeza de una importante comunidad de árabes cristianos en Siria, Líbano e Irak. El patriarcado de Moscú y de todas las Rusias llegó a ser la iglesia ortodoxa con mayor número de fieles. Después de la Revolución rusa de 1917, tuvo un período muy difícil a causa de las persecuciones.

Ocupa el quinto lugar en la jerarquía de iglesias ortodoxas, seguida por el patriarcado de la república de Georgia, de Serbia, de Rumania y de Bulgaria. Las iglesias sin patriarca son, en este orden, los arzobispados de Chipre, Atenas y Tirana, la última que se estableció en 1937, pero que fue suprimida durante el comunismo, como también los grupos metropolitanos de Polonia, República Checa, Eslovaquia y América.

Los intentos por restaurar la unidad esencial con la Iglesia de Oriente han sido persistentes a lo largo de la Historia. La postura ecuménica de la Iglesia católica durante el papado de Juan XXIII (postura postconciliar) ha sido muy bien recibida por la jerarquía ortodoxa, y ha conseguido que se establezcan relaciones nuevas y más amistosas entre ambas iglesias.

Hubo representantes de los ortodoxos en las sesiones del Concilio Vaticano II (1962-1965) y se realizaron asimismo encuentros entre los papas Pablo VI y Juan Pablo II por un lado, y los patriarcas Atenágoras y Demetrios por otro. Se produjo un gesto que simbolizó ese acercamiento cuando los anatemas de 1054 fueron anulados en 1965 por ambas partes.

Las dos iglesias crearon una comisión mixta para que hubiera un diálogo entre ellas. Los dos grupos de representantes se reunieron al menos once veces entre 1966 y 1981 para discutir sus diferencias con respecto a la doctrina y a las prácticas religiosas.

El mayor obstáculo para la reconciliación es la exigencia del Papado a acatar la autoridad suprema y la infalibilidad del Papa.

4. Cisma de Occidente

Se conoce con el nombre de Cisma de Occidente a la gran disensión que existió durante casi 40 años sobre la autenticidad del Papa, al existir elecciones antagónicas entre dos grupos de cardenales enfrentados y alentados por intereses e influencias políticas.

Este cisma se superó con el tiempo y la ayuda divina, pero dejó en la conciencia de la Iglesia un amargo recuerdo de disensión y de peligro para los siglos siguientes. Sobre todo dio aliento a los movimientos conciliaristas.

Entre 1378 y 1417 en la iglesia occidental hubo dos papas elegidos por cardenales que reclamaba la autoridad pontificia. La dualidad se inició con la elección de Urbano VI en 1378 en Roma, como respuesta a la elección que los cardenales franceses hicieron de Clemente V, que se situó en Avignon, en donde los Papas residían desde hacía casi 70 años.

La estancia de Avignon se había iniciado por los ataques y humillaciones del rey Felipe IV de Francia contra el papa Bonifacio VIII (1294-1303). el Papa Clemente V (1305-1314) trasladó la corte pontificia a esa ciudad, entonces parte de los Estados Pontificios. La estancia duró desde 1309 a 1377 y los papas que se sucedieron se vieron influidos por los intereses políticos franceses.

Los cardenales franceses que eligieron al papa Urbano VI en 1378 quedaron abrumados por su comportamiento errático y le retiraron su obediencia, declarando nula la elección, por haberse realizó durante una época de disturbios en Roma. Nombraron en su lugar nuevo Papa, Clemente VII, que se trasladó a Avignon. Urbano VI quedó en Roma y respondió excomulgando a Clemente VII y a sus seguidores y creando su propio grupo de cardenales.

El apoyo a cualquiera de los dos papas estuvo determinado en los distintos reinos y naciones por los intereses y preferencias políticas.

Casi medio siglo duró el cisma y durante ese tiempo se propusieron una serie de soluciones, incluyendo el cese de los Papas. Sólo la convocatoria de un Concilio parecía ofrecer esperanzas. Los cardenales y los Obispos de ambos bandos se reunieron en Pisa en 1409 y complicaron las cosas al elegir un Papa sin la renuncia de los anteriores; sus esfuerzos sólo consiguieron añadir un tercer Papa en las disensiones.

Los datos del cisma son los siguientes:

- Los tres Papas de Roma: Urbano VI es elegido en Roma en 1378. En 1389 le sucede Bonifacio IX. En 1406 le sigue Gregorio XII. Fueron reconocidos en Italia y en el Oriente europeo.

- Los dos Papas de Avignon: Clemente VII fue elegido en 1378. En 1394 le sigue Benedicto XIII, que abdicó obligado en 1417, pero siguió creyéndose el verdadero Papa hasta su muerte en Peñíscola en 1433. Fueron reconocidos por Francia, Inglaterra y los Reinos ibéricos, junto con sus zonas de influencia.

- El Tercer Papa fue elegido en Pisa: Alejandro V en 1409; Fue seguido por Juan XXII en 1410, el cual duró hasta 1415. Su reconocimiento fue minoritario en Italia.

- El Papa final, nacido de Constanza, fue Martín V, que quedó ya sólo entre 1417 y 1431. El Concilio de Constanza (1414-1418) llevó al cese o deposición de los Papas en pugna. Martín V contó con el reconocimiento casi universal.

El escándalo del cisma reforzó durante algún tiempo la teoría conciliarista de la Iglesia intensificando asimismo el deseo de reforma, deseo que se abordó de diversa forma y que alentaría pronto las convulsiones religiosas de la llamada Reforma protestante, precedida por movimientos como los de Juan Huss (1371-1417) (husismo) en Bohemia o de Juan Wycliffe (1320-1384) en Inglaterra.

5. Cisma protestante

La llamada Reforma protestante comenzó siendo un simple cisma, motivado por los abusos que existieron en Roma durante el período humanista que llamamos Renacimiento y por las demandas de donativos a cambio de indulgencias para el apoyo a las edificaciones religiosas de Roma.

Si al principio el monje agustino Martín Lutero (1483-1546) tuvo parte de razón en sus reclamos de moderación y renovación, el movimiento saltó del cisma a la herejía a medida que fueron variándose los planteamientos doctrinales.

Comenzó el 31 de Octubre de 1517 con las 95 tesis fijadas en la capilla del castillo de Wittenberg, acto que provocó la excomunión en 1520 con la Bula "Exurge Domine" de León X. Desde su refugio del castillo de Wattburgo y protegido por Federico de Sajonia, su influencia fue aumentando y su labor creciendo en distanciamiento doctrinal del catolicismo. La "Confesión de Ausburgo", redactada en 1530, culminó la separación no sólo cismática sino doctrinal de Roma. Para entonces la actitud rebelde de sus primeras protestas (De Captivitate Babiloniae) había evolucionado a una ruptura con la doctrina católica en puntos esenciales: la justificación, los sacramentos, el sacerdocio, la autoridad del Primado, el pecado, la redención.

La Concordia, aceptada por la mayoría de los primeros luteranos, pero luego rechazada, no resolvió la polémica. Y el intento del Concilio, reunido al fin en Trento el mismo año de la muerte de Lutero y al que ya no acudieron los protestantes, selló la ruptura total y definitiva e inició la disgregación de los reformados en multitud de grupos autónomos e independientes, como el de la Iglesia de Calvino en Ginebra o la de Zwinglio en Zurich.

La Reforma protestante se abrió a lo largo de los siglos en varios centenares de grupos, algunos muy numerosos.

6. Cisma anglicano

La iglesia o comunidad anglicana nació con Enrique VIII (1491-1547), ante la negativa a recibir el divorcio de su esposa primera Catalina de Aragón, hermana de Carlos V, con la cual alegó nulidad de matrimonio y la incapacidad de la reina para ofrecer un hijo varón. Proclamó el Acata de Supremacía de 1532, por la que la Iglesia de Inglaterra se separaba de Roma.

Se casó en secreto con Ana Bolena, coronada reina por el obediente arzobispo de Canterbury, Tomás Cranmer, el cual también declaró nulo el matrimonio con Catalina. En 1536 acusó a Ana de adulterio y la condenó a muerte, siguiendo luego su matrimonio con otras cuatro esposas.

Excomulgado, repudió la jurisdicción papal en 1534; y se nombró a sí mismo autoridad eclesiástica suprema en Inglaterra. El pueblo inglés tuvo que reconocer, bajo juramento, la supremacía de Enrique y la ley de sucesión. Tomás Moro y el cardenal inglés Juan Fisher fueron ejecutados por negarse a aceptar la supremacía religiosa del monarca. Enrique disolvió todas las comunidades monásticas y entregó sus propiedades a los nobles a cambio de su apoyo.

Aunque modificó la Iglesia, no aceptó ninguno de los dogmas básicos de los luteranos. Impuso una disciplina rígida y mandó ejecutar a cuantos se opusieron a sus decisiones. Reclamó una traducción de la Biblia al inglés, promulgó diversas plegarias propias de la comunidad anglicana, exigió la fidelidad de todas las autoridades religiosas a su monarquía, orientada hacia un riguroso absolutismo. Estos elementos serían refrendados y convertidos en definitivos en el Reinado de la hija de Ana Bolena, Isabel I de Inglaterra.

A pesar de su actuación dictatorial y cruel, Enrique VIII fue apoyado por la mayor parte de los ingleses, tanto clérigos como laicos, en quienes se mantenían resabios antirromanos y nacionalistas desde tiempos inmemoriales. No se introdujeron cambios drásticos ni en la fe católica ni en las prácticas religiosas a las que estaban acostumbrados los súbditos ingleses.

Después de la muerte del Enrique VIII, Inglaterra se acercó algo a la reforma protestante de la que recibió diversas influencias. En 1549 se publicó el primer libro de oraciones anglicanas, se obligó a los clérigos a seguirlo en exclusiva y se proclamó el Acta de la Uniformidad. Más tarde, en 1552, se editó el segundo libro de oraciones, con más influencia protestante, pero bastante alejado del espíritu de Lutero.

Poco después se publicaron los "Cuarenta y dos artículos", que fueron como un Credo anglicano. En ellos no hubo ninguna ruptura básica con Roma, por lo que se mantuvo su carácter cismático sin excesivas resonancias heréticas.

Con el ascenso al trono de María I Tudor en 1553, ambos libros fueron suprimidos y de nuevo Inglaterra volvió a someterse a la obediencia al papado. Pero en 1558, con la llegada al trono de Isabel I, sobrevino la ruptura definitiva con Roma y se impuso un férreo control de la Iglesia por parte de la Monarquía.

El cisma de Inglaterra se mantuvo en adelante. La doctrina anglicana se basa en el libro de oraciones, con los antiguos credos de un cristianismo no dividido. Se explícita en los Treinta y nueve artículos que publicó la Reina y que son interpretados según el libro de las oraciones. Se reconocen las doctrinas de los cuatro primeros Concilios ecuménicos. Se rechaza el libre examen de la Biblia y se da importancia a los Padres y la Tradición católica.

La Iglesia anglicana difiere poco de la católica, salvo por su oposición al Papado, tanto en el aspecto de su jurisdicción como en su infalibilidad doctrinal y moral. Tampoco difiere en lo esencial de la Ortodoxia oriental.

El Primado de Canterbury fue siempre considerado como la cabeza eclesiástica, supeditada al monarca reinante.

El núcleo estrictamente anglicano se mantuvo unido durante siglos, llegando a finales del siglo XX a contar con unos 90 millones de adeptos repartidos en 385 Diócesis, con pequeñas diferencias doctrinales.

En el siglo XIX se llegó a cierta unificación con el llamado Cuadrilátero de Lambeth, de 1884. Este año se celebró en Londres, en el palacio de Lambeth, la primera Conferencia de todos los obispos de Comunión anglicana, presididos por el Arzobispo de Canterbury. El llamado Cuadrilátero es una declaración de doctrinas esenciales. Se acoge la fe católica y apostólica y se declara que la Iglesia cristiana aparece como voluntad de Cristo en las Escrituras. También se admiten los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía, el Credo de los Apóstoles, el de Nicea y el orden episcopal

Todas las iglesias utilizan el Libro de la Oración Común, que fue adaptado y reformado según las necesidades del momento y de algunos lugares en particular.

Con el tiempo brotaron de esta Iglesia anglicana diversas confesiones nacionales y regionales, que prolongaron su influencia, sobre todo en el siglo XIX, en el vasto imperio colonial generado por el Reino Unido.

7. Cisma Galicano

Es la actitud latente en la Iglesia católica francesa de sentirse relativamente independiente de la autoridad pontificia. En algunas ocasiones históricas estuvo a punto de llegar a la ruptura, pero siempre mantuvo la Iglesia francesa dirigentes con sentido común que lo impidieron.

Estrictamente nunca se ha podido hablar de cisma, sino de propensión cismática. Pero se conoce esta actitud intelectual y afectiva como galicanismo, aunque ciertamente tal propensión no existió sólo en Francia, sino que también brotó en otros ambientes europeos (josefinismo, febronianismo).

La raíz del galicanismo eclesiástico tal vez haya que buscarla en el inicio de la Edad Media, cuando la Iglesia franca se consolidó como dirigente e influyente en Europa. Luego se desarrolló tal actitud y se acrecentó con las luchas entre los reyes franceses y los Papas sobre los derechos para cubrir puestos eclesiásticos y proceder al cobro de impuestos.

En el siglo XIV y a principios del XV, el galicanismo estuvo vinculado al movimiento conciliarista y a los esfuerzos para poner fin al Cisma de Occidente. En la Iglesia francesa predominó la actitud conciliarista, en apoyo de los cardenales franceses, discordantes de los italianos en diversas ocasiones y elecciones pontificias.

En el Concordato de 1516, el monarca francés adquirió el derecho de nombrar Obispos en su reino. Eso abrió la puerta a la creación de la Asamblea General del clero francés, que reforzó la independencia del episcopado nacional con respecto a Roma. Esta postura cuajó en algunas declaraciones, como la de los "Cuatro Artículos Galicanos" (Declaración del Clero de Francia de 1682), promulgados por diversos Obispos, dirigidos por el cortesano Jacques B. Bossuet y aceptados por el absolutista Luis XIV.

Condenados por el papa Alejandro VIII en la Constitución "Inter Multiplices", del 4 de Agosto de 1690. El monarca renunció a ellos, pero se mantuvieron, e incluso se incrementó su espíritu en algunos ambientes alentados por el jansenismo. Al llegar al poder absoluto Napoleón, se impusieron como doctrina en las universidades y seminarios.

Este espíritu se transfundió a otros ambientes, como a la corte Austriaca del emperador José II (1741-1790) (josefinismo) o al ámbito germano con el Obispo auxiliar de Tréveris, el intelectual Giustino Febronio (febronianismo), pseudónimo de J. N. Hontheim (1710-1790) que defendía en "De Statu Ecclasiae", de 1763, la supremacía del Concilio.

Cada uno de estos movimientos, que ponían de relieve el afán independencia del episcopado respecto del papado, fue condenado por Breve de Pío VI "Super soliditate", del 28 de Noviembre de 1786.

8. Cisma de los viejos católicos

Los Viejos católicos se autodenominaron así como reacción a la definición de la infalibilidad pontificia en el Concilio Vaticano I. Se organizaron en grupo libre e independiente y estuvieron dirigidos y sostenidos por 44 profesores y por los intelectuales alemanes, Johann Joseph Ignaz von Döllinger y Johannes Friedrichque, quienes divulgaron la llamada "Protesta de Munich".

La lucha intelectual se centró en la negación de la autoridad pontificia como la entendía el concilio Vaticano I. A la protesta se unieron diversos catedráticos de Bonn, Breslau, Friburgo y Giessen. En 1873, el teólogo Joseph H. Reinkens fue elegido Obispo de los viejos católicos en Colonia, siguiendo la fórmula antigua "por el clero y el pueblo".

Esto supuso la consumación del cisma o separación católica del grupo, al cual se unió un número no elevado de sacerdotes y laicos. Fue consagrado por el Obispo de Deventer en Rotterdam y reconocido por las autoridades alemanas de Prusia, Baden y Hesse.

Döllinger, aunque se mantuvo fiel a su idea contraria al dogma, se negó a formar parte de un cisma organizado, por lo que rompió sus relaciones con el movimiento. Interrumpido su ejercicio sacerdotal y sus declaraciones públicas al sufrir la suspensión a divinis, regresó a la Iglesia católica más tarde.

Los católicos viejos actuales, escasos en número y herederos de los antiguos, celebran los servicios religiosos en lengua vernácula. A los sacerdotes les está permitido el matrimonio. En Julio de 1931, en Bonn, se estableció una intercomunión con la Iglesia de Inglaterra, más tarde ratificada por ambas partes. El numero actual de esos grupos, casi todos en Alemania y Austria, no sobrepasa los 200.000.

9. Cisma de Lefebre

Con motivo del Concilio Vaticano II y sus normas disciplinares, sobre todo litúrgicas, también se produjeron diversos movimientos secesionistas en algunos lugares, sobre todo en Francia y Austria. El más destacado de los llamados tradicionalistas, que rechazó las reformas establecidas por el Concilio Vaticano II, fue el Arzobispo francés jubilado de su Diócesis de Dakar, Marcel Lefèbvre.

Le siguió un grupo pequeño en forma de cisma, aunque no careció de ciertos apoyos más numerosos en el ámbito afectivo. En 1970 fundó un grupo internacional con el nombre de "Fraternidad Sacerdotal de San Pío X". Declaró las reformas del Concilio como desviaciones y se negó con sus seguidores a acatar la disciplina litúrgica nacida del Concilio.

Fracasados los esfuerzos de reconciliación entre Roma y el Arzobispo Lefèbvre, fue suspendido por Pablo VI en el ejercicio de sus funciones como sacerdote y Obispo en 1976.

Continuó con sus actividades, ordenando incluso a los sacerdotes que servían en las iglesias tradicionalistas de Suiza, Austria y Alemania.

A su muerte en 1991 su grupo se mantuvo cada vez más minoritario, pero obstinado en su rebeldía.